Man kann einen Stern mit einer App, Online Planetarium, Software, drehbaren Sternkarte, anhand von bekannten Sternbildern oder Koordinaten finden. Wir erläutern nachfolgend die gängigsten Methoden.

Stern Finder Apps fürs Smartphone

Es gibt Apps, die man einfach über den Browser online aufrufen kann ohne etwas herunterladen zu müssen und es gibt Apps, die man aus dem Google Play Store oder Apple Store herunterladen und auf dem Smartphone installieren muss.

Empfohlene App ohne Download

Hier verweisen wir gerne auf unser Sternregister. Wir haben es auf Basis von Stellarium entwickelt, sodass die Oberfläche sehr ähnlich zu der Stellarium Mobile App und der Stellarium Software ist, die weiter unten noch vorgestellt werden. Der Vorteil im Vergleich zu den herunterladbaren Apps ist, dass Sie damit auch ihren bei uns getauften bzw. registrierten Stern mit allen seinen Sterntaufedaten finden können indem Sie ins Suchfeld Ihre Registrierungsnummer eingeben. Wie das aussieht bzw. gemacht wird, können Sie in diesem Video sehen:

Mit der Registrierungsnummer 86Y-TUP-D8H-7ZR können Sie das Register auch einfach mal selbst ausprobieren.

Empfohlene Apps zum herunterladen

| Stellarium Mobile |

|

|

|

|

|

Da beide Apps ständig weiterentwickelt werden, ist schwer zu sagen, welche die bessere ist. Es hängt vom aktuellen Entwicklungsstand, sowie auch davon welche der Funktionen in den Gratis-Varianten gerade freigegeben sind und letztendlich auch vom persönlichen Geschmack ab.

Die Links oben führen zu den kostenlosen Basisversionen der Apps, die ausreichend sind seinen Stern zu finden. Geben Sie in den Apps einfach Ihre “HIP Nummer” ein und die App zeigt Ihnen in welcher Richtung sich Ihr Stern befindet.

Was ist eine HIP-Nummer?

HIP steht für Hipparcos (High Precision Parallax Collecting Satellite). So wurde ein Satellit benannt, der den Sternenhimmel kartografiert hat. Eine HIP-Nummer ist eine eindeutige Bezeichnung für einen Stern. Im Hipparcos-Katalog werden diese Sterne mit ihren Parametern, wie z.B. den Himmelskoordinaten und der Magnitude (Helligkeit) gespeichert. Für Sterntaufen wird der Hipparcos-Katalog gerne als Grundlage genommen, weil er sehr genau ist.

Falls Sie übrigens einen ganz bestimmten Stern taufen möchten, schicken Sie seine HIP-Nummer an unseren Kundenservice. Beim Kauf eines Deluxe-Pakets können wir Ihnen vielleicht Ihren Wunschstern manuell zuteilen.

Online Planetarium und Software

Hier verhält es sich ähnlich, wie bei den Apps fürs Smartphone nur das diese für den Desktop bzw. Laptop gedacht sind. Es gibt Planetariums-Software zum herunterladen und welche, die man direkt online nutzen kann.

Stellarium Software

Die Software von Stellarium ist unserer Meinung nach das Nonplusultra aller technologischen Hilfsmittel. Im Vergleich zu den Apps und den online Angeboten bietet diese Software noch mal mehr Möglichkeiten und das beste ist, dass Sie absolut kostenlos ist bei vollem Funktionsumfang. Es ist ein Open Source-Projekt, das es schon sehr lange gibt und stetig weiterentwickelt wird. Weil wir von dieser Software so begeistert sind, haben wir ihr einen eigenen Artikel gewidmet. Sie erfahren dort, wo man sich die Software herunterladen kann, wie man sie installiert, richtig einrichtet und seinen eigenen Stern damit findet.

Die Software von Stellarium ist unserer Meinung nach das Nonplusultra aller technologischen Hilfsmittel. Im Vergleich zu den Apps und den online Angeboten bietet diese Software noch mal mehr Möglichkeiten und das beste ist, dass Sie absolut kostenlos ist bei vollem Funktionsumfang. Es ist ein Open Source-Projekt, das es schon sehr lange gibt und stetig weiterentwickelt wird. Weil wir von dieser Software so begeistert sind, haben wir ihr einen eigenen Artikel gewidmet. Sie erfahren dort, wo man sich die Software herunterladen kann, wie man sie installiert, richtig einrichtet und seinen eigenen Stern damit findet.

Online Planetarium

Wer sich nicht erst eine Software herunterladen und installieren möchte, den verweisen wir auf die online Variante von Stellarium.

Sofern Sie Ihren eigenen Stern über Ihre Registrierungsnummer finden möchten, nehmen Sie dafür unser Sternregister. Es basiert auf der online Variante von Stellarium, aber enthält zusätzlich die Sterntaufe-Daten. Es ist der gleiche Link, wie oben bei den Smartphone-Apps, weil unser Sternregister sowohl auf dem Smartphone, wie auch auf dem Desktop bzw. Laptop funktioniert und das immer ohne etwas herunterladen zu müssen.

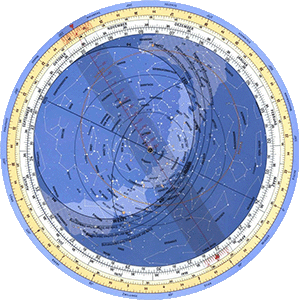

Drehbare Sternkarte

Die drehbare Sternkarte ist ein sehr schönes Hilfsmittel um sich abseits jeder Technik, wie Apps oder Software, am Sternenhimmel zu orientieren. Im Vergleich zu Apps auf dem Handy hilft sie häufig viel besser ein Verständnis von der Himmelsmechanik zu bekommen, um so dann auch zu lernen, wie man sich ganz ohne Hilfsmittel am Himmel orientiert.

Die drehbare Sternkarte ist ein sehr schönes Hilfsmittel um sich abseits jeder Technik, wie Apps oder Software, am Sternenhimmel zu orientieren. Im Vergleich zu Apps auf dem Handy hilft sie häufig viel besser ein Verständnis von der Himmelsmechanik zu bekommen, um so dann auch zu lernen, wie man sich ganz ohne Hilfsmittel am Himmel orientiert.

Eine drehbare Sternkarte besteht aus zwei kreisförmigen Scheiben, die in der Mitte drehbar miteinander verbunden sind. Auf der unteren Scheibe ist ein Nachthimmel zu sehen. Die obere Scheibe hat einen ovalen Ausschnitt durch den ein Teil des Nachthimmels der unteren Scheibe zu sehen ist.

Der sichtbare Teil des Nachthimmels ist abhängig von Datum und Uhrzeit. Man stellt nun den Datumsstrich auf der einen Scheibe mit dem Uhrzeitstrich auf der anderen Scheibe aufeinander ein um einen bestimmten Zeitpunkt zu wählen. Im Ausschnitt sieht man nun den Nachthimmel zu diesem Zeitpunkt über sich. Dabei entspricht der Rand des Ausschnitts dem Horizont den man kreisförmig um einen selbst sieht. Entlang des Randes sind die vier Himmelsrichtungen angegeben. Dabei fällt auf, dass Sie im Vergleich zu einer Landkarte spiegelverkehrt sind. Um das zu verstehen, sollte man die drehbare Sternkarte einmal über den eigenen Kopf halten und von unten auf sie blicken. (Am bequemsten geht das aus einem Liegestuhl.) Dann passen die Himmelsrichtungen wieder. Wenn man nun Norden auf der Karte nach Norden ausrichtet, sieht man auf der drehbaren Sternkarte den gleichen Himmel, wie in echt.

Im Auschnitt der oberen Scheibe ist in der Regel noch ein Lineal mit Gradzahlen. Die sagen einem in welchem Winkel über dem Boden man welche Sterne und Sternbilder sieht. Dabei ist der Mittelpunkt des ovalen Ausschnitts senkrecht über dem Beobachter.

Wichtig zu wissen ist noch, dass jede drehbare Sternkarte speziell auf die Nutzung in einer geographischen Region abgestimmt ist. Innerhalb Mitteleuropas brauchen Sie sich allerdings keine Sorgen zu machen. Die Unterschiede zwischen Deutschland und Italien sind nur marginal. Auch zwischen Spanien und Griechenland gibt es kaum einen Unterschied. Wenn Sie jedoch den Nachthimmel von der Südhalbkugel aus betrachten, werden Sie einen in großen Teilen anderen Nachthimmel sehen.

Im der Regel liegen den drehbaren Sternkarten ausführliche Anleitungen für die Benutzung bei um Ihr Sternbild im Handumdrehen zu finden.

Ein Nachteil der drehbaren Sternkarten ist, dass der begrenzte Platz nur die Darstellung ganzer Sternbilder und größerer Sterne zulässt. Eine App oder Software haben den Vorteil, dass man an kleinere Sterne heranzoomen kann.

Sich ohne Hilfsmittel am Himmel zurechtfinden

Die anspruchsvollste, aber auch flexibelste Möglichkeit ist das Finden Ihres Sternes ganz ohne weitere Hilfsmittel. Diese Möglichkeit erfordert ein wenig Übung, macht Sie mit dem Himmelszelt aber auf einer tieferen Ebene vertraut.

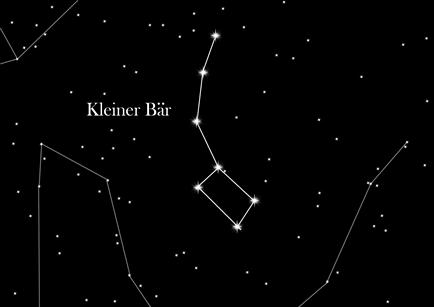

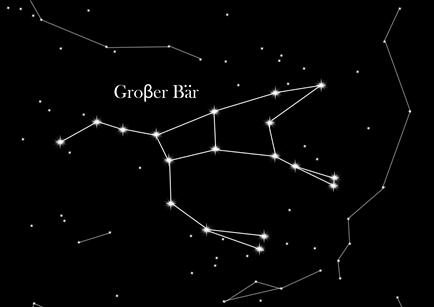

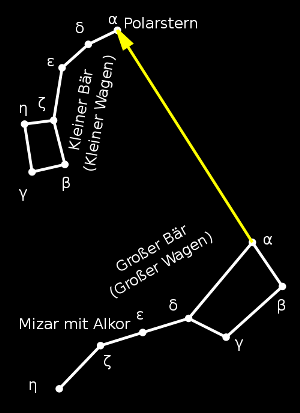

Als Erstes müssen Sie den Polarstern finden. Der Polarstern ist einer der helleren Sterne des Nordsternhimmels und befindet sich genau im Norden auf einer Höhe von ungefähr 50 Grad über dem Horizont. Kennen Sie das Sternbild großer Wagen? Falls ja, können Sie mit Hilfe des großen Wagens den Polarstern finden. Wie das gemacht wird sehen Sie in der Zeichnung.

Sie suchen zuerst den Großen Wagen. Seine sieben hellsten Sterne haben die Form eines Wagens mit Deichsel. Wenn Sie die hintere Linie des Wagens um das Fünffache verlängern, treffen Sie auf den lichtschwächeren Polarstern im Kleinen Wagen. Er gibt Ihnen einen festen Orientierungspunkt. Er bildet den Himmelsnordpol und steht daher immer genau im Norden. Mit seiner Hilfe finden Sie immer die Himmelsrichtungen am Firmament.

Als nächstes ziehen sie die Informationen die wir Ihnen zu ihrem Sternbild mitgeliefert haben zu Rate. Handelt es sich bei Ihrem Sternbild um ein sogenanntes Sommersternbild, ein Wintersternbild, oder ein zirkumpolares Sternbild? (Mehr Informationen dazu in unserem Artikel Sichtbarkeit der Sternbilder.)

Ein Sommersternbild ist dadurch definiert, dass es im Sommer möglichst gut, das heißt möglichst lang zu sehen ist. Das bedeutet also, dass sie im Sommer ihr Sommersternbild bei Anbruch der Nacht im Osten aufgehen sehen. Während der Nacht wird das Sternbild nach Süden und Westen wandern, bevor es um die Dämmerungszeit wieder untergeht. Für Frühlingssternbilder gilt das Gleiche im Frühling, für Herbststernbilder das Gleiche im Herbst und für Wintersternbilder das Gleiche im Winter.

Wenn Sie also z.B. ein Herbststernbild haben und es auch gerade Herbst ist, haben Sie es relativ leicht. Ihr Sternbild befindet sich am Abend nahe dem Horizont im Osten, während es sich um Mitternacht im Süden hoch über dem Horizont befindet und im Morgengrauen im Westen wieder hinter dem Horizont untergeht.

Wie ist es aber mit einem Herbststernbild, das Sie z.B. im Winter beobachten möchten? Sie werden es nur stundenweise sehen können. Denn wenn es im Winter gerade Mitternacht ist, und die Wintersternbilder hoch im Süden zu sehen sind, da gehen im Osten die Frühlingssternbilder erst auf. Und im Westen gehen die Herbststernbilder schon wieder unter. So verhält es sich auch in jeder anderen Jahreszeit. Die Sternbilder der vergangenen Jahreszeit sind nur zwischen Abend und Mitternacht, die Sternbilder der kommenden Jahreszeit nur zwischen Mitternacht und Morgengrauen zu sehen. Die Sternbilder des Sommers wären im Winter hingegen gar nicht zu beobachten.

Wenn Sie also wissen in welcher Jahreszeit Ihr Sternbild am besten zu sehen ist, dann können Sie abhängig von der aktuellen Jahreszeit grob einschätzen, um wie viel Uhr Sie Ihr Sternbild in welcher Himmelsrichtung beobachten können.

Wie hoch über dem Horizont wird sich Ihr Sternbild allerdings befinden? Diese Information gibt Ihnen die sogenannte Deklination Ihres Sternes. Eine Information, die wir Ihnen auf dem Informationsblatt zu Ihrem Stern mitgeben. Es gilt die Faustregel, je größer die Deklination, desto höher am Himmel müssen Sie suchen.

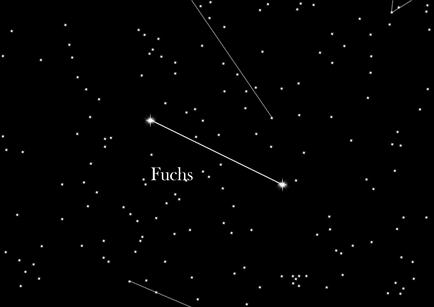

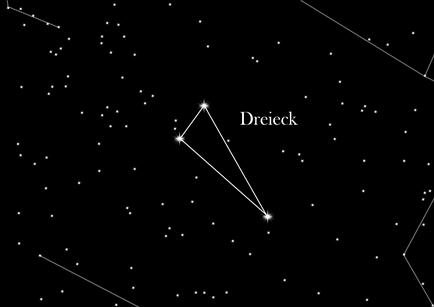

Bevor Sie mit dem Suchen loslegen, prägen Sie sich die Umrisse Ihres Sternbildes und der Nachbarsternbilder gut ein. Es ist nicht einfach, ein Sternbild ohne alle Hilfsmittel zu finden. Aber mit etwas Übung werden Sie sicherlich Ihr Sternbild oder eines Ihrer Nachbarsternbilder am Himmel finden. Wenn Sie Ihr Sternbild gefunden haben, schauen Sie als nächstes auf unsere Sternkarte. Die für Ihren Stern individualisierte Sternkarte zeigt Ihnen die exakte Position Ihres Sternes im Sternbild.

Übrigens bei einem zirkumpolaren Sternbild haben Sie es besonders einfach. Ein zirkumpolares Sternbild ist nicht nur das ganze Jahr und zu jeder Nachtzeit zu sehen. Es befindet sich, so wie der Große Wagen auch, in der direkten Nähe des Polarsterns und ist deswegen besonders einfach zu finden. Die zirkumpolaren Sternbilder kreisen die ganze Nacht und das ganze Jahr um den Polarstern herum.